조경묘 출토 유의 일괄

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

조경묘 출토 유의는 임진왜란 시기 행주대첩의 영웅 조경(1541~1609)의 묘에서 출토된 유물들을 포괄한다. 출토된 유의들은 조선 전기와 후기 복식의 과도기적 형태를 보여주며, 특히 해치 흉배는 얇은 옷감에 금사로 정교하게 수놓아져 문화재적 가치가 높다. 조선왕조실록과 경국대전에서 대사헌이 착용하는 것으로 기록된 해치 흉배가 한성부 판윤을 지낸 조경의 묘에서 출토된 점은 중요한 의미를 지닌다. 2002년 문화재 지정 이후, 2020년 지정 수량이 변경되어 현재 26건 31점으로 지정되어 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 서울역사박물관 소장품 - 금동불좌상(아미타불)

하품중생인을 한 금동불좌상(아미타불)은 고려 후기에서 조선 초기에 제작된 것으로 추정되며, 단정하고 안정감 있는 형태를 보이는 서울역사박물관 소장 불상으로, 고려 후기 불교 조각 양식 연구에 중요한 자료이다. - 서울역사박물관 소장품 - 비변사계회도

비변사계회도는 1550년에 제작된 비변사 관원들의 계회 장면을 그린 그림으로, 조선 초기 계회도의 전형적인 형식을 보여주며 서울의 도시 변천사 연구에 중요한 자료로 평가받는다. - 서울특별시의 민속문화재 - 와룡묘

와룡묘는 제갈량을 모시는 사당으로, 조선 시대에 건립되어 화재로 소실된 후 재건되었으며, 제갈량상, 관우상, 단군상 등을 모시고 한국 토속 신앙과 결합된 무속 신앙의 형태를 띤다. - 서울특별시의 민속문화재 - 가회동 백인제 가옥

가회동 백인제 가옥은 일제강점기 시대에 지어진 대규모 한옥으로, 한국 중부 지방 한옥 배치에 서양과 일본의 건축 양식을 수용하여 독특한 구조를 가지며, 현재는 서울특별시가 매입하여 서울역사박물관에서 관리하고 있다. - 조선의 복식 - 한복

한복은 한국의 전통 의복으로, 저고리와 바지 또는 치마를 기본으로 다양한 옷과 액세서리로 구성되어 삼국시대부터 기본적인 형태가 유지되며 시대와 계층에 따라 변화해왔고, 현대에는 생활한복 등 현대적인 디자인으로 일상복으로 활용이 증가하며 세계적으로 관심을 받고 있다. - 조선의 복식 - 색동저고리

색동저고리는 여러 색깔의 천 조각을 이어 붙여 만든 옷으로, 주로 아이들이 명절에 입었으며 음양오행설에 기반한 색상으로 조화와 상생을 나타내고 어린이 인권 존중의 상징이기도 하다.

| 조경묘 출토 유의 일괄 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 조경묘 출토 유의 일괄 |

| 한자 이름 | 趙儆墓 出土 遺衣 一括 |

| 국가 | 서울특별시 |

| 유형 | 민속문화재 |

| 지정 번호 | 31 |

| 지정일 | 2002년 8월 16일 |

| 주소 | 서울특별시 종로구 신문로2가 2-1번지 서울역사박물관 |

| 수량 | 26건 31점 |

| 문화재청 ID | 24,00310000,11 |

| 꼬리표 | 서울역사박물관 |

2. 생애와 업적

조경(趙儆, 1541~1609)은 조선 중기의 무신이다. 조경의 묘에서 출토된 유의(遺衣)들은 묘주의 생몰 연대가 임진왜란 전후이므로, 조선 전기와 후기의 과도기적 형태를 잘 보여준다.[1] 특히 액주름포의 주름 형태 및 전삼(展衫)의 존재, 조선왕조실록 및 경국대전 상에 대사헌이 착용하는 것으로 나와 있는 해치 흉배가 한성부 판윤을 지낸 조경의 묘에서 출토된 사실 등에서 두드러지게 나타나고 있는데, 이는 전 시기와 동 시기 기타 분묘 출토 유의에서 나타나는 특징과는 약간 다르다.[1]

단령과 답호의 무에서 뒤돌림의 안자락 상단이 겉자락보다 짧으며 그 짧은 만큼의 분량을 소매 겨드랑이 밑에 붙인 것도 매우 특이하다. 복건은 머리를 포함하여 어깨 위 상체까지를 덮는 기능을 갖춘 것인데 다른 분묘 출토 유물과 달리 매우 크다는 점에서 특이한 예에 속한다.[1]

현재까지 발굴된 분묘 유의 중 처음으로 출토된 해치흉배는 얇은 옷감에 금사 등으로 매우 정교한 수를 놓아 완성한 것으로서 보존상태도 매우 좋아 문화재적 가치가 매우 높다. 지금까지 발견된 조선 전기(임진왜란 이전)의 유물과 비교할 때 본 유물들은 전반적으로 옷의 질감이 곱고, 바느질이 정교하며, 마름법도 독특하다.[1]

2. 1. 임진왜란 참전과 행주대첩

조경(趙儆, 1541~1609)은 조선 중기의 무신으로, 임진왜란 당시 권율과 함께 행주산성에서 행주대첩을 거두어 한양 탈환의 계기를 만든 인물이다.[1] 임진왜란 이후 한성부 우윤과 한성부 판윤을 역임하였고, 1604년(선조 37년)에는 임진왜란 당시 공적을 인정받아 선무공신 3등에 책록되고 풍양군에 봉해졌다.[1]2. 2. 관직 역임과 선무공신 책록

임진왜란 이후 조경은 한성부 우윤과 판윤을 역임하였다. 선조 37년(1604) 행주대첩에서 권율과 함께 한양 탈환의 계기를 만든 공적으로 선무공신 3등에 책록되고 풍양군에 봉해졌다.[1] 조경이 한성부 판윤을 역임한 것은 오늘날 서울특별시장과 같은 직책을 맡았다는 점에서 의의가 있다.[1]3. 조경묘 출토 유의

조경(趙儆, 1541~1609)은 조선 중기의 무신으로, 임진왜란 당시 권율과 함께 행주산성에서 행주대첩을 거두어 한양 탈환의 계기를 만든 인물이다.[1] 임진왜란 이후 한성부 우윤과 판윤을 역임하였고, 1604년에는 임진왜란 당시의 공적을 인정받아 선무공신 3등에 책록되고 풍양군에 봉해졌다.[1]

조경의 묘에서 출토된 유의(遺衣)들은 묘주의 생몰 연대가 임진왜란 전후이므로, 조선 전기와 후기의 과도기적 형태를 잘 보여주고 있다.[1] 특히 조선왕조실록과 경국대전에 대사헌이 착용하는 것으로 기록되어 있는 해치 흉배가 한성부 판윤을 지낸 조경의 묘에서 출토되었다는 점이 주목할 만하다.[1]

3. 1. 출토 유의의 특징과 의의

조경의 분묘에서 출토된 유의(遺衣)들은 묘주(墓主)의 생몰 연대가 임진왜란 전후이므로, 조선 전기와 후기의 과도기적 형태를 잘 보여주고 있다.[1] 특히 액주름포의 주름 형태, 전삼(展衫)의 존재, 조선왕조실록 및 경국대전에 대사헌이 착용하는 것으로 나와 있는 해치 흉배가 한성부 판윤을 지낸 조경의 묘에서 출토된 사실 등에서 두드러지게 나타난다.[1] 이는 같은 시기 다른 분묘에서 출토된 유의와는 다른 특징이다.[1]단령과 답호의 무에서 뒤돌림의 안자락 상단이 겉자락보다 짧으며, 그 짧은 만큼의 분량을 소매 겨드랑이 밑에 붙인 것도 매우 특이하다.[1] 복건은 머리와 어깨 위 상체까지 덮는 기능을 갖추었는데, 다른 분묘 출토 유물과 비교했을 때 매우 크다는 점에서 특이하다.[1]

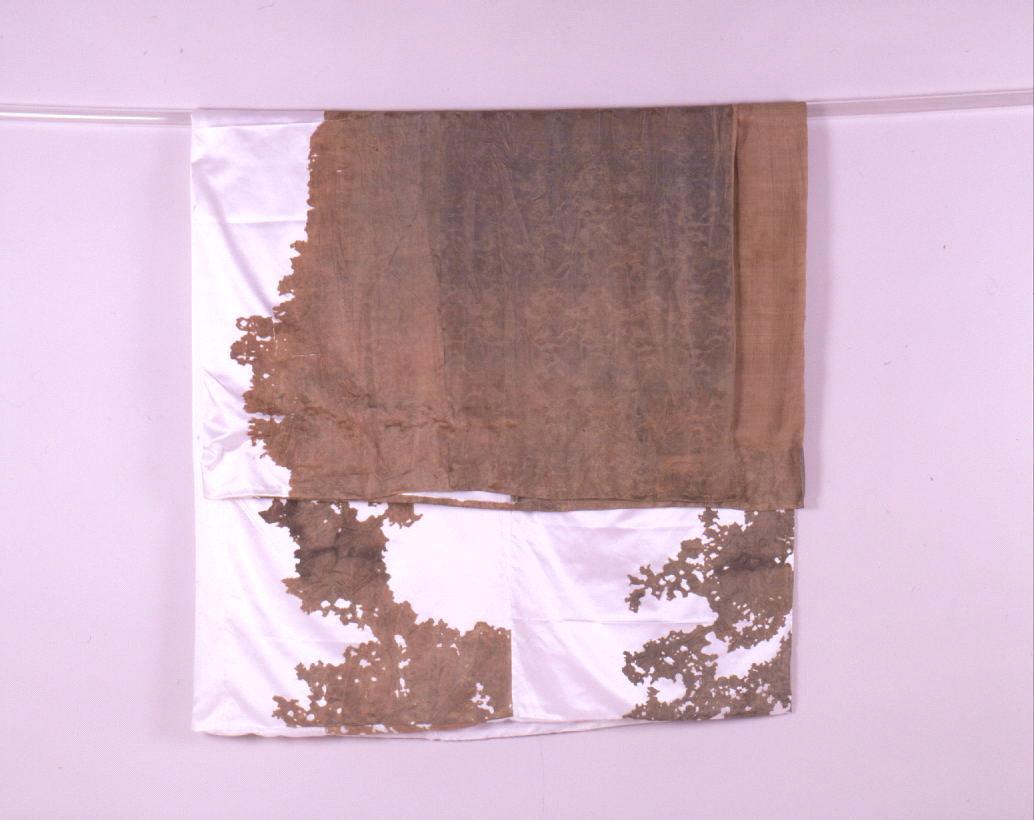

현재까지 발굴된 분묘 유의 중 처음으로 출토된 해치흉배는 얇은 옷감에 금사 등으로 매우 정교하게 수를 놓아 완성한 것으로, 보존 상태도 매우 좋아 문화재적 가치가 높다.[1] 지금까지 발견된 조선 전기(임진왜란 이전)의 유물과 비교할 때, 본 유물들은 전반적으로 옷의 질감이 곱고 바느질이 정교하며 마름법도 독특하다.[1]

이 유의들은 출토지와 연대, 묘주의 인적 사항이 분명하고, 조선 전기와 후기 복식의 과도적 변화 양상을 확인할 수 있는 기초 자료가 된다.[1] 특히 오늘날 서울특별시장에 해당하는 한성부 판윤을 역임한 인물의 유의라는 점에서 의의가 크다.[1]

3. 2. 해치흉배의 발견과 가치

조경의 묘에서 출토된 유물 중 해치흉배(獬豸胸背)는 현재까지 발굴된 분묘 유의(遺衣) 가운데 처음으로 출토된 사례이다.[1] 얇은 옷감에 금사(金絲) 등으로 매우 정교하게 수를 놓아 완성하였으며, 보존 상태도 매우 양호하여 문화재적 가치가 높다.[1]해치흉배는 조선왕조실록 및 경국대전에 대사헌이 착용하는 것으로 기록되어 있으나, 한성부 판윤(오늘날의 서울특별시장)을 지낸 조경의 묘에서 출토되었다는 점에서 주목할 만하다.[1] 이는 조선 전기와 후기 복식의 과도기적 변화 양상을 보여주는 중요한 자료로 평가된다.[1]

3. 3. 세부 지정 목록

2002년 8월 16일 문화재 지정 당시에는 26건 27점으로 고시되었으나, 2020년 2월 13일 26건 31점으로 지정 수량과 단위를 변경하여 고시하였다.[2]| 연번 | 사진 | 명칭 | 수량 | 크기(cm) | 연대 |

|---|---|---|---|---|---|

| 31-1호 |  | 저고리1 (赤古里1) | 1점 | 길이87.5, 화장104.5, 품87, 진동32.5 | 16세기 후반 ∼ 17세기 초 |

| 31-2호 |  | 저고리2 (赤古里2) | 1점 | 길이78, 화장70, 품81, 진동34 | |

| 31-3호 |  | 저고리3 (赤古里3) | 1점 | 길이90, 화장88, 품88, 진동36 | |

| 31-4호 |  | 방령형상의 (方領形上衣) | 1점 | 길이(앞114:뒤75), 화장120, 품80, 진동38 | |

| 31-5호 |  | 단령1 (團領1) | 1점 | 길이131, 화장118.1, 품66, 진동39 | |

| 31-6호 |  | 단령2 (團領2) | 1점 | 길이131, 화장117, 품71, 진동35.5 | |

| 31-7호 |  | 단령3 (團領3) | 1점 | 길이130.5, 화장117.5, 품75, 진동35.5 | |

| 31-8호 |  | 철릭1 (帖裏1) | 3점 | 길이(상64:하61), 화장123, 소매62, 품36.5, 진동42 | |

| 31-9호 |  | 철릭2 (帖裏2) | 1점 | 길이128(상59:하69), 화장144.5(소매64), 품77, 진동37 | |

| 31-10호 |  | 철릭3 (帖裏3) | 3점 | 길이132(상60:하72), 화장110.5(소매65), 품74, 진동36 | |

| 31-11호 |  | 액주름포1 (腋注音袍1) | 1점 | 길이119, 화장105, 품66, 진동34 | |

| 31-12호 |  | 액주름포2 (腋注音袍2) | 1점 | 길이120.5, 화장109, 품68, 진동35 | |

| 31-13호 |  | 액주름포3 (腋注音袍3) | 1점 | 길이118, 화장108, 품80, 진동33.5 | |

| 31-14호 |  | 답호1 | 1점 | 길이133, 화장77, 품74, 진동35 | |

| 31-15호 |  | 답호2 | 1점 | 길이130, 화장82, 품74, 진동35 | |

| 31-16호 |  | 솜포 | 1점 | 길이 106, 화장 106, 품 85, 진동 32 | |

| 31-17호 |  | 직령포 (直領袍) | 1점 | 길이 130, 화장 109.5, 품 85, 진동 35.5 | |

| 31-18호 |  | 창의 (氅衣) | 1점 | 길이131.5, 화장94.5, 품63, 진동32 | |

| 31-19호 |  | 가래속옷 (開襠袴) | 1점 | 길이115, 허리너비12, 허리둘레112, 밑길이56 | |

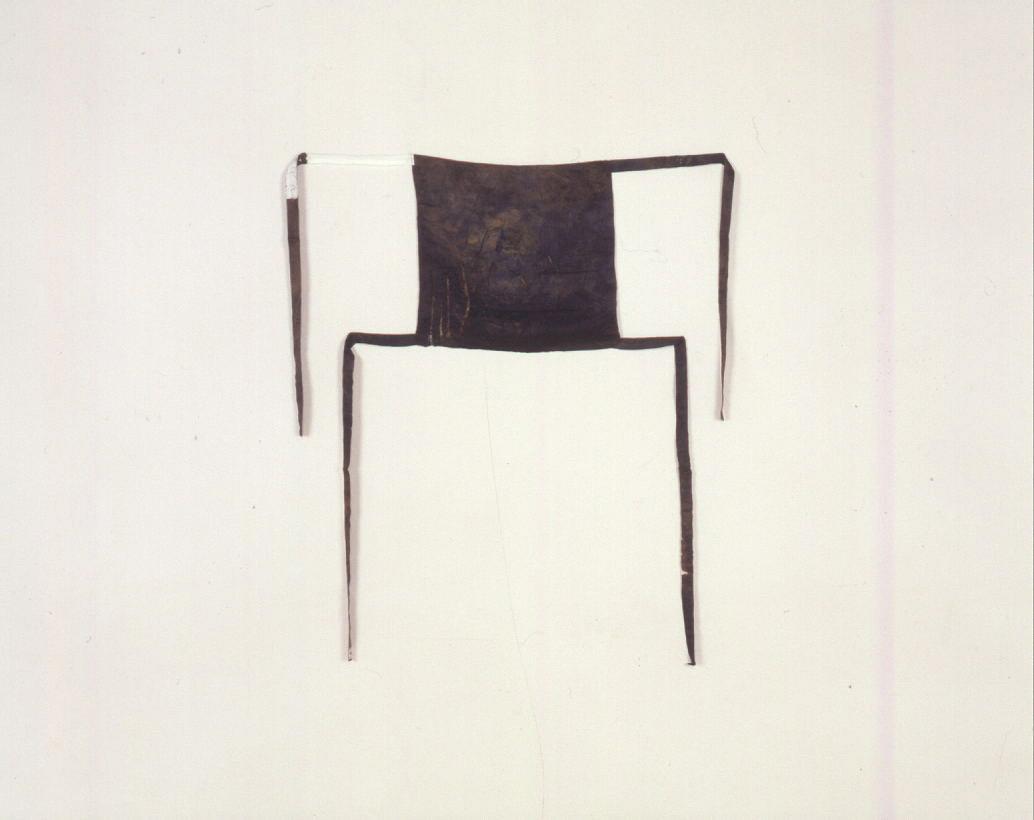

| 31-20호 |  | 복건 (幅巾) | 1점 | 길이78, 너비59, 끈 2개(길이64, 너비3.5) | |

| 31-21호 |  | 멱목 (幎目) | 1점 | 가로31, 세로30, 끈(길이60-63, 너비 1.9) | |

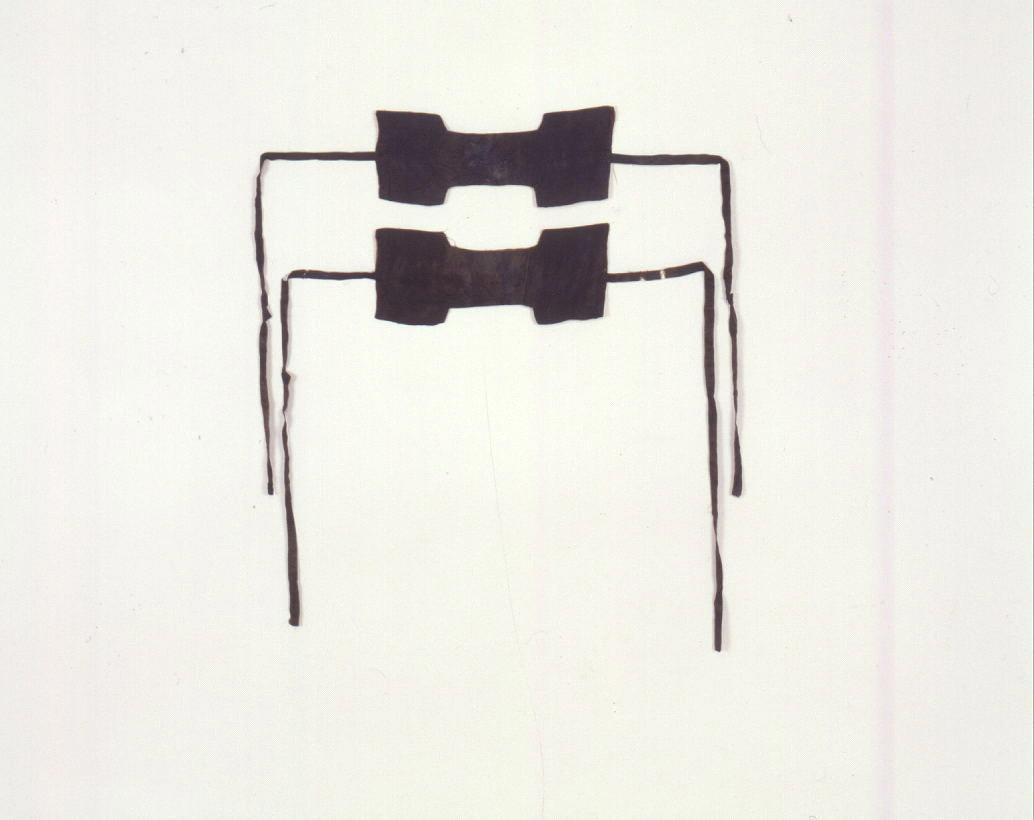

| 31-22호 |  | 악수 (握手) | 2점 | 길이30, 세로12.5, 끈(길이65, 너비1.5) | |

| 31-23호 |  | 육합모1 (六合帽1) | 1점 | 총길이(상부21, 하부9.5), 끈2개(길이43, 너비1.2) | |

| 31-24호 |  | 육합모2 (六合帽2) | 1점 | 총길이(상부21, 하부9.5), 통너비58 | |

| 31-25호 |  | 이불 | 1점 | 길이추정 불가 | |

| 31-26호 |  | 해치흉배 (獬豸胸背) | 1점 | 가로34.5, 세로35 | |

| 총계 | 26건 | 31점 |

4. 평가와 영향

조경은 임진왜란 당시 권율과 함께 행주산성에서 행주대첩을 거두어 한양 탈환의 계기를 만든 인물로 평가받는다. 임진왜란 이후 한성부 우윤과 판윤을 역임하였고, 1604년에는 선무공신 3등에 책록되고 풍양군에 봉해졌다.[1]

조경묘 출토 유물은 묘주의 생몰 연대가 임진왜란 전후이므로, 조선 전기와 후기 복식의 과도기적 형태를 보여주는 중요한 자료이다. 특히 액주름포의 주름 형태, 전삼의 존재, 조선왕조실록 및 경국대전 상에 대사헌이 착용하는 것으로 기록된 해치 흉배가 한성부 판윤을 지낸 조경의 묘에서 출토된 점은 주목할 만하다. 이는 동 시기 다른 분묘 출토 유물과는 다른 특징을 보인다.[1]

단령과 답호의 무에서 뒤돌림 안자락 상단이 겉자락보다 짧고, 그 짧은 만큼을 소매 겨드랑이 밑에 붙인 점도 특이하다. 복건은 머리와 어깨 위 상체까지 덮는 기능을 갖춘 것으로, 다른 분묘 출토 유물에 비해 매우 크다는 점이 특징이다.[1]

현재까지 발굴된 분묘 유물 중 처음으로 출토된 해치흉배는 얇은 옷감에 금사 등으로 정교하게 수를 놓아 보존 상태가 매우 좋으며, 문화재적 가치가 높다. 조선 전기(임진왜란 이전) 유물과 비교할 때 옷의 질감이 곱고, 바느질이 정교하며, 마름법도 독특하다.[1]

조경묘 출토 유물은 출토지와 연대, 묘주의 인적 사항이 분명하고, 조선 전기와 후기 복식의 과도기적 변화 양상을 확인할 수 있는 기초 자료이다. 특히 오늘날 서울특별시장에 해당하는 한성부 판윤을 역임한 인물의 유물이라는 점에서 의의가 크다.[1]

참조

[1]

간행물

서울특별시고시제2002-322호, 《서울특별시민속자료지정》

https://event.seoul.[...]

서울특별시장

2002-08-16

[2]

간행물

서울특별시고시 제2020-50호,《서울특별시 지정문화재 내용 변경 고시》

https://event.seoul.[...]

서울특별시장

2020-02-13

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com